にょうかんへいそく 尿管閉塞 [犬]

概要

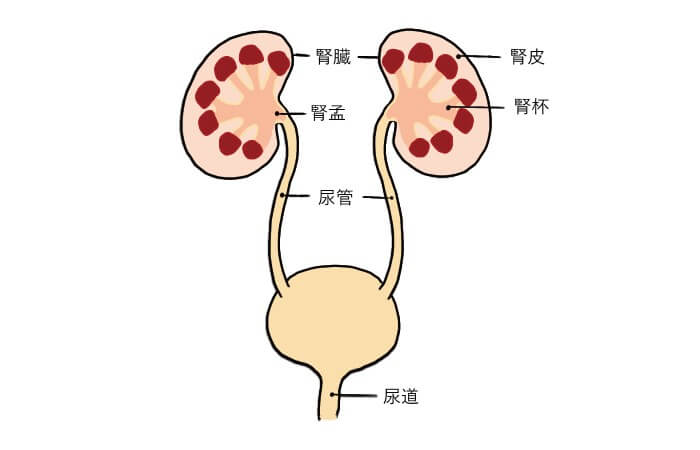

腎臓で作られた尿が排出されるまでの通り道を「尿路」といいます。

尿路は腎臓・尿管・膀胱・尿道に分けられ、このうち腎臓と膀胱の間にある尿管が何らかの原因で詰まってしまうことを「尿管閉塞」といいます。尿管閉塞には部分閉塞と完全閉塞があります。

基礎知識

尿管は左右に1本ずつあり、腎臓を膀胱につなぐ役割をしています。

犬の主な尿管閉塞の原因には、尿管結石が挙げられます。閉塞を引き起こす尿管結石の種類はストルバイトとシュウ酸カルシウムが40%ずつとされていますが、近年はシュウ酸カルシウムが多い傾向にあります。

原因

尿管結石、膀胱三角部(尿管が膀胱に入る部分)の腫瘍、尿管の繊維化などが原因となりますが、最も一般的なのは尿管結石による閉塞です。

症状

一般的には、元気や食欲がなくなる、体重減少、嘔吐、腹痛、血尿などの症状がみられます。

閉塞が片側のみの場合や部分閉塞の場合には、明らかな症状が出ないこともあります。

犬では細菌の感染による腎盂腎炎を併発するリスクがあり、発熱や全身状態の悪化がみられることもあります。

検査・診断

身体検査、血液検査、尿検査、画像検査を行います。

中でも画像検査は診断に重要で、X線検査では結石の有無や個数、腎臓の大きさなどを確認します。

エコー検査では、腎臓の異常や尿管の拡張、結石の有無を確認します。

これらの検査で原因の特定が難しい場合は、CT検査が必要となることもあります。

治療

尿管閉塞の治療は以下のとおりです。

内科治療

ストルバイト結石による尿管閉塞が強く疑われる場合には、食事療法と感染のコントロールが中心となります。

外科治療

尿管を切開して中の石を取り出す手術が適応となります。

手術後は、結石の再発を予防するための食事療法や、感染がある場合には抗生剤で治療を行います。

病院探しのポイント

・かかりつけの病院がある場合は、まずかかりつけ医に相談しましょう。

・長期の通院が必要となる場合があるため、アクセスの良い病院だと通う際の負担が少なく済むでしょう。

予防

結石を作りにくくすることが、尿管閉塞の予防につながります。

・飲水量を増やし、尿をたくさん作って排尿をスムーズにさせることで、結石の予防につながります。

・飲水量を増やすために、水入れの数や種類を工夫するとよいでしょう。

・ミネラルを過剰に含んだ水(ミネラルウォーター、井戸水など)は与えないようにしましょう。

・結石ができやすい体質の場合には、食事療法を徹底しましょう。

タグ

部位

関連する病気

監修

獣医師 福永めぐみ

フクナガ動物病院

日本大学生物資源科学部獣医学科を卒業後、横浜市内の動物病院にて小動物臨床に従事。

現在はハバニーズのマフィンくんと共にフクナガ動物病院に勤務。

日本獣医循環器学会、日本獣医がん学会所属。

ペット栄養管理士の資格取得。

フクナガ動物病院ホームページ